Le nom des amarres du navire. Amarrage et dispositifs d'amarrage des bateaux, stationnement des navires. Flèches de chargement et grues

Le dispositif d'amarrage est utilisé pour fixer le navire au quai, au côté d'un autre navire, aux barils en bordure de route, aux palams, ainsi qu'aux étranglements le long des postes d'amarrage.

Le dispositif d'amarrage comprend :

amarres, bornes, chaumards d'amarrage et rouleaux de guidage, bandes de balles (avec et sans rouleaux), vues et banquets;

mécanismes d'amarrage (guindeaux, cabestan, treuils) ;

dispositifs auxiliaires (butées, ailes, supports, extrémités de lancement).

Cordes d'amarrage. Des câbles végétaux, en acier et synthétiques sont utilisés comme extrémités d'amarrage. Le nombre et la taille des câbles sont déterminés en fonction des caractéristiques d'équipement d'un navire donné.

Les câbles en acier sont de moins en moins utilisés, car ils supportent mal les charges dynamiques et nécessitent un effort physique important lors du transfert du navire au quai. Les plus courantes sur les navires maritimes sont les amarres en acier d'un diamètre de 19 à 28 mm.

Les lignes d'amarrage fabriquées à partir de câbles synthétiques sont largement utilisées. Ils sont plus légers que les amarres en acier et végétales à résistance égale et ont une bonne flexibilité, qui se maintient à des températures relativement basses.

Les amarres les plus pratiques sont constituées de cordes en polypropylène ou en térylène. Leur résistance est inférieure à celle du nylon, mais en raison de leur élasticité moindre, ils fixent mieux la position du navire au poste d'amarrage et sont moins dangereux lors de l'utilisation des mécanismes d'amarrage.

Les amarres en polypropylène sont particulièrement pratiques pour naviguer sur de longues distances, car elles flottent. En même temps, ils ont peu de résistance à l'abrasion et fondent lors du frottement. Il est interdit d'utiliser des câbles synthétiques n'ayant pas subi de traitement antistatique et n'ayant pas de certificats.

Pour utiliser les qualités positives de différents types de câbles synthétiques, des câbles synthétiques combinés sont produits. Sur les treuils d'amarrage, où les amarres sont en acier, la partie qui va jusqu'au rivage est constituée de câble synthétique sous la forme d'un soi-disant « ressort ».

Pour garantir une détection rapide des défauts, les amarres doivent être soigneusement inspectées au moins une fois tous les 6 mois. L'inspection doit également être effectuée après l'amarrage dans des conditions extrêmes.

À une extrémité de la corde d'amarrage se trouve une boucle - une lumière qui est placée sur la borne de rivage ou fixée avec un support à l'œil du baril d'amarrage. L'autre extrémité du câble est fixée à des bornes installées sur le pont du navire.

Ce sont des armoires appariées en fonte ou en acier, situées à une certaine distance les unes des autres, mais ayant une base commune. En plus des bornes ordinaires, dans certains cas, notamment sur les navires à flancs bas, des bornes croisées sont utilisées, qui peuvent être doubles ou simples.

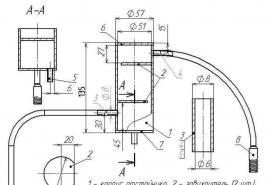

1 - socle ; 2 - armoire ; 3 - bouchon ; 4 - marée ; 5 - bouchon ; 6 - fesses

Cordes d'amarrage sur bornes fixé en plaçant un certain nombre de tuyaux en forme de huit de manière à ce que l'extrémité courante du câble soit sur le dessus. Habituellement, deux ou trois huit complets sont appliqués et ce n'est que dans des cas exceptionnels que le nombre de tuyaux est augmenté à 10. Pour éviter que le câble ne se réinitialise automatiquement, une poignée est placée dessus. Pour sécuriser chaque amarre ramenée à terre, il doit y avoir une borne séparée.

Pour faire passer les amarres du navire au rivage, une écluse d'amarrage est réalisée dans le pavois - un trou rond ou ovale bordé par un cadre en fonte aux bords arrondis et lisses. Actuellement, les chaumards universels à cage rotative et à rouleaux sont de plus en plus utilisés. De tels guide-câbles protègent le câble des frottements.

Aux endroits où il n'y a pas de pavois, des bandes de balles sont installées à la place des chaumards d'amarrage, protégeant le câble des frottements et lui donnant la direction nécessaire. Il existe plusieurs types de bandes de balles. Les balles sans rouleaux ne sont généralement utilisées que sur les petits navires équipés d'un câble d'amarrage de petit diamètre. Les rouleaux réduisent l'usure des câbles et réduisent l'effort nécessaire pour les retirer.

a) – avec trois rouleaux ; b) – avec deux rouleaux ; c) – sans rouleaux

En plus des bandes de balles, des rouleaux de guidage, situés sur le pont à proximité des mécanismes d'amarrage, sont également utilisés pour changer la direction du câble.

Vues et banquets. Les banquets et les vues servent à stocker les amarres.

Ces derniers sont un tambour horizontal dont l'arbre est fixé dans les roulements du châssis. Le tambour comporte des disques sur les côtés qui empêchent le câble de se détacher.

Extrémités de lancement (jets) et ailes. Certaines parties du dispositif d'amarrage comprennent également des extrémités de lancement et des défenses. L'extrémité du lancer est constituée d'une ligne d'environ 25 m de long, à une extrémité se trouve de la légèreté - un sac en toile rempli de sable.

1 - câble ; 2 - éjection ; 3 - butée de chaîne portable

Utilisé pour protéger la coque du navire des dommages lors de l'amarrage. Les défenses souples sont le plus souvent fabriquées à partir de vieilles cordes végétales tressées.

Des défenses en liège sont également utilisées, qui sont un petit sac sphérique rempli de petit liège. Récemment, les défenses pneumatiques ont été de plus en plus utilisées.

Mécanismes d'amarrage. Des pointes, des treuils d'amarrage simples et automatiques et des guindeaux (pour travailler avec les amarres d'étrave) sont utilisés comme mécanismes d'amarrage pour sélectionner et tendre les amarres.

Des cabestans d'amarrage sont installés pour fonctionner avec les lignes d'amarrage arrière.

Ils prennent peu de place sur le pont, l'entraînement du cabestan est situé sous le pont.

Pour sélectionner les amarres sur le gaillard d'avant, on utilise les tourelles d'amarrage du guindeau.

Des treuils d'amarrage automatiques peuvent être installés pour fonctionner avec les amarrages arrière et avant. La ligne d'amarrage est constamment sur le tambour du treuil, aucune préparation préalable n'est nécessaire avant l'alimentation ni le transfert sur les bornes après serrage. Un treuil automatique déroule indépendamment les amarres lorsqu'il est trop tendu ou le récupère si les amarres sont devenues lâches.

Le câble d'amarrage sélectionné à l'aide du mécanisme est transféré sur les bornes et sécurisé. Pour éviter que le câble ne soit endommagé lors de son déplacement, une butée est d'abord placée dessus.

Le bouchon est fixé à l'œil à la base de la borne ou à la crosse sur le pont du navire. Lorsque vous travaillez avec des amarres en acier, vous devez utiliser des arrêts de chaîne d'une longueur d'au moins 2 m, d'un calibre de 10 mm et d'un câble végétal d'au moins 1,5 m de long à l'extrémité courante. L'utilisation d'arrêts de chaîne pour les câbles végétaux et synthétiques est inacceptable.

La butée est tirée le long de la ligne d'amarrage dans le sens de la tension. Lorsque la ligne d'amarrage est fixée au bouchon, vous ne devez pas libérer brusquement le câble du cabestan ou du cabestan, afin de ne pas secouer le bouchon. Les amarres doivent d'abord être soigneusement fixées en déplaçant le cabestan ou le guindeau en sens inverse, sans retirer les flexibles du tambour, et seulement après s'être assuré que le bouchon maintient bien les amarres, transférer rapidement ces dernières sur la borne.

Sur les navires plus grands, des butées à vis fixes peuvent être utilisées, dans lesquelles le câble est serré avec une vis entre les mâchoires.

Des butées fixes sont installées sur le pont entre le chaumard ou la barre de pressage et la borne. La sélection et la fixation des amarres sont grandement simplifiées lors de l'utilisation de bornes à bornes rotatives, qui ont commencé à être utilisées récemment.

Les amarres sont placées en forme de huit sur la borne et alimentées jusqu'à la tête du guindeau. Lorsque le câble est retiré, les bornes tournent, permettant au câble de passer librement. Après avoir retiré le câble de la tête du guindeau, celui-ci ne sera pas retiré, car les bornes sont munies d'une butée qui les empêche de tourner dans le sens opposé.

Commandes de direction.

| L'homme au volant ! | Un coup de main à la barre ! La main sur le gouvernail ! |

| Droite! | Tribord! Oiseau étoilé ! |

| Gauche! | Port! transpirer! |

| Tourne à droite! | Mettre la barre à tribord! Starbird le casque ! |

| Conduite à gauche! | Portez la barre ! pot ze casque! |

| Plus vrai ! | Plus tribord ! mor ˈstarbird! |

| Il en reste encore ! | Plus de rapport ! peste! |

| Directement à bord ! | Dur à tribord ! Tout à tribord ! dur-ey-ˈstarbird!ol ˈstarbird! |

| Laissé à bord ! | Dur à porter ! Tout port ! sueur dure! ol-sueur! |

| Facile, emportez-le ! | Soulagez la barre ! du casque ! |

| Plus facile, n'est-ce pas ! | Facilité à tribord ! de cet « oiseau étoilé ! |

| Plus facile à gauche ! | Facilité de portage ! de cette sueur ! |

| Volant droit ! | Milieu du milieu du navire |

| Conquérir! | Rencontre avec une bite |

| Continuez comme ça! | Constant! (stable donc !) ; Stable pendant qu'elle avance ! Constant! (ˈsou stable!);ˈstable ez shi gouz! |

| Le droit de ne pas marcher ! | Rien à tribord ! ˈnasin tu ˈstarbird! |

| N'allez pas à gauche ! | Rien à mettre en communication ! ˈnasin tu transpires! |

| Correct selon le cours ! | Suivez le cap, suivez le Kos |

| Volant à droite dix (vingt) ! | Tribord dix (vingt) ! écrasé dix(ˈtuenti) ! |

| Volant à gauche dix (vingt) ! | Port dix (vingt) ! pot dix(ˈtuenti)! |

| Déplacez le volant à 5 degrés ! | Facilité à cinq ! à partir de ce fichier ! |

| Dirigez-vous à droite, gardez 82 degrés ! | Tribord, dirigez zéro huit deux ˈstabed, stie ˈzierou ate tu |

| Virez à gauche, gardez le cap 182 ! | Babord, barre un huit deux ! transpire, tu as mangé tu! |

| Conduite à gauche, gardez la 305 ! | Bâbord, barre trois zéro cinq ! sueur, stie sri ˈzierou cinq ! |

| Attendez la bouée, signez ! | Dirigez-vous sur bouée, sur balise ! Direction, c'est un garçon, c'est un ˈbiken ! |

| Suivez le sillage du brise-glace | Suivez Icebreaker! « Suivez » brise-glace ! |

| Attention au volant ! | Regardez-vous diriger ! Wach yu ˈstierin! |

Types de lignes d'amarrage.

Les amarres (lignes d'amarrage) peuvent être en acier, végétales et synthétiques. Le nombre d'amarres sur le navire, leur longueur et leur épaisseur sont déterminés par le Règlement du Registre.

Les cordes d'amarrage principales sont alimentées depuis les extrémités avant et arrière du navire dans certaines directions, à l'exclusion. à la fois le mouvement du navire le long de la jetée et son départ.

Selon la direction dans laquelle elles sont appliquées, les amarres tirent leur nom (Fig. 39). Les câbles 1 et 2, 7 et 8, fournis depuis la proue et la poupe, empêchent le navire de se déplacer le long de la jetée et sont appelés respectivement proue et poupe longitudinales.

Les câbles 4 et 5 sont appelés ressorts (respectivement proue et poupe). Le ressort travaille dans la direction opposée à son extrémité longitudinale et, lorsqu'il est associé à un autre ressort, il effectue le même travail que les ressorts longitudinaux.

Enfin, les câbles 3 et 6, acheminés dans une direction perpendiculaire à la jetée, sont appelés respectivement pinces de proue et de poupe. Ils empêchent le navire de quitter le poste à quai en cas de vent fort.

§ 37. DISPOSITIF D'AMARRAGE

Le dispositif du navire, à l'aide duquel le navire est solidement fixé à une jetée ou à un autre navire et son ancrage sûr est assuré, est appelé dispositif d'amarrage. Le dispositif d'amarrage comprend : des bornes, des chaumards, des balles, des rouleaux, des treuils et cabestans d'amarrage, des amarres et des cordages pour leur stockage, des défenses, des extrémités de lancer, des butées portatives.

Le processus consistant à tirer un navire vers un quai ou vers un autre navire, puis à le fixer dans un état stationnaire, est appelé amarrage du navire. L'amarrage depuis le quai ou depuis un autre navire est appelé désamarrage. L'amarrage est une manœuvre responsable et complexe qui peut être effectuée. dans des conditions défavorables - par vent ou courant fort, en cas de mauvaise visibilité - et pour réussir, cela nécessite des actions coordonnées et claires de l'équipe impliquée dans l'amarrage, ainsi qu'une disponibilité constante à l'action et à l'entretien de l'ensemble du dispositif d'amarrage.

Les cordes d'amarrage sont utilisées pour fixer le navire à une jetée ou à un autre navire ; en acier, végétal ou en divers matériaux synthétiques. Selon le matériau dans lequel ils sont fabriqués, les câbles ont des propriétés différentes, ce qui détermine l'utilisation de certains câbles dans des conditions différentes. Actuellement, les amarres en matériaux synthétiques sont très répandues. Le principal avantage de ces câbles est qu'ils sont plus élastiques, c'est-à-dire qu'ils ont un allongement nettement plus élevé que les câbles en acier ou végétaux et absorbent donc bien les chocs. Par exemple, une corde en nylon, une fois sèche, peut résister à une secousse dynamique six fois supérieure à la charge d’une corde végétale. De plus, les câbles synthétiques sont plus légers et, grâce à ces qualités, sont très pratiques à utiliser. Malgré des avantages importants, les câbles en matériaux synthétiques ne peuvent dans certains cas remplacer ceux en acier ou végétaux.

Les câbles en acier sont fabriqués à partir de fils d'acier galvanisés. Du point de vue de la solidité et du poids, il est plus rentable d'utiliser des câbles en acier, surtout lorsqu'on navigue à basse température - ils ne gèlent pas et ne se cassent pas, comme les végétaux, et glissent moins sur les tourelles et les bornes. Cependant, en raison de leur faible allongement et donc de leur faible

l'amortissement, l'utilisation de câbles en acier est également limitée.

Parmi les cordes végétales des navires modernes, celles en sisal sont utilisées. Les câbles de chanvre sont moins fréquemment utilisés. Les meilleurs sont les câbles en manille, qui ont de l'élasticité, de la légèreté et une bonne flottabilité.

Tous les câbles d'installation de grande taille (250-350 mm) sont très peu pratiques et difficiles à travailler, surtout en hiver et également si les câbles sont mouillés. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, les amarres combinées se sont généralisées sur les navires de gros tonnage. Un tel câble est constitué d'un morceau de câble synthétique dont la longueur, en fonction de la taille du navire, est calculée de telle sorte que le câble, placé sur le canon à terre ou le crochet de remorquage du remorqueur, n'atteigne pas le chaumard du navire ; le reste de la ligne d'amarrage, constitué d'un câble en acier, passe dans l'écubier, est posé sur la tête du guindeau et est fixé aux bornes. Dans ce cas, les propriétés positives des deux câbles sont utilisées : l'élasticité du câble synthétique et la haute résistance au frottement du câble en acier.

Les câbles combinés sont très fiables, en particulier lorsqu'ils sont amarrés au quai par mauvais temps. Le désir du navire de se déplacer sous l'influence des vagues le long de la jetée alternativement vers l'avant et vers l'arrière est atténué par la grande capacité d'absorption des chocs de la partie synthétique de la ligne d'amarrage.

De grandes boucles sont scellées aux extrémités des amarres. Les feux doivent être scellés aux deux extrémités de la ligne d'amarrage afin que si la corde d'amarrage se brise pendant l'amarrage, elle puisse être rapidement réapprovisionnée jusqu'au rivage ou remorquée par l'autre extrémité. Sur les câbles synthétiques, la partie active du feu, c'est-à-dire environ la moitié de sa longueur, doit être protégée (par exemple, avant d'encastrer le feu, mettre un morceau de caoutchouc épais ou un tuyau en toile ordinaire sur le câble), car le câble peut être facilement endommagé sur un canon côtier, où en même temps ils peuvent Il y a aussi des câbles d'amarrage en acier provenant d'un autre navire.

Pour fixer les câbles d'amarrage sur un navire, on utilise des bornes (Fig. 72) - deux bornes creuses 2 en acier ou en fonte, placées verticalement sur un socle commun 1. Les bornes ont des bossages 3 qui empêchent les flexibles inférieurs de remonter vers le haut, et des capuchons 4 qui empêchent le câble de sauter des armoires. Des bornes sont installées à l'arrière et à la proue du navire, symétriquement des deux côtés. En fonction de la longueur du navire, ils sont également installés dans la partie médiane pour des amarres supplémentaires et l'amarrage d'équipements flottants adaptés au côté du navire.

Les bornes sont installées sur des boulons à tête fraisée avec fentes à la fondation soudées au tablier. Des bornes soudées sans socle commun sont également installées. Dans ce cas, des bornes en acier sont passées à travers le pont et soudées au cadre et au pont situés sous le pont, qui sont renforcés à ce stade. De telles bornes, plus grandes que les autres, sont installées une ou deux à la fois à la proue et à la poupe du navire :

ceux de poupe sont utilisés pour le remorquage en mer d'autres navires et structures, tels que les quais flottants, ceux de proue sont utilisés pour remorquer le navire lui-même.

Lorsque les amarres sont amenées à terre, elles passent par des dispositifs spéciaux - des chaumards installés dans les pavois (Fig. 73), ou directement sur le pont, en bord de bord. Le guide-câble est une pièce moulée en acier ou en fonte avec un grand rayon de courbure dans la section transversale, nécessaire pour réduire l'usure du câble. Parfois, l'écubier a des cornes 2 (voir Fig. 73), qui sont utilisées pour amarrer les barges portuaires et les remorqueurs au navire ; Les canards 1 servent dans le même but.

En plus des chaumards, des bandes de balles de différentes configurations sont également utilisées pour guider les câbles d'amarrage (Fig. 74) : a - simple, b - avec une morsure, qui en pratique est appelée « garçon », c et d - avec un ou deux rouleaux. Balle

les bandes sont installées en partie supérieure du pavois ou sur le pont en bordure du côté extérieur.

Dans la partie avant du pavois, dans le plan central, un chaumard élargi est installé - un guide-câble de remorquage, qui est utilisé pour guider le câble de remorquage lors du remorquage en mer. Dans la partie arrière, également dans le plan diamétral, et dans le même but sur certains navires, une bande de balles à deux rouleaux avec un capuchon de badigeonnage est installée (Fig. 75).

L'utilisation de câbles synthétiques, qui s'usent rapidement en raison du frottement, a conduit à la création de chaumards améliorés avec des rouleaux tournant dans des roulements (Fig. 76, a). Des chaumards à alignement automatique sont également utilisés (Fig. 76.6), dans lesquels une cage avec deux poulies installées le long de son diamètre tourne sur des roulements à billes entre la cage et le corps du chaumard, monté sur le pavois. Selon la direction du câble allant du côté vers le canon côtier, le clip, sous l'influence de la tension du câble, occupe la position la plus favorable pour le câble. Pour que le câble allant du chaumard au guindeau ou à la borne (avec une direction qui, en règle générale, ne coïncide pas avec la direction de la partie extérieure du câble) ne perturbe pas le fonctionnement du chaumard, un guide supplémentaire un rouleau est installé sur ce dernier. Un rouleau de guidage ou un rouleau ayant le même objectif peut être installé séparément devant le chaumard.

Cependant, les chaumards de conception améliorée ne sont pas exempts d'inconvénients : leurs pièces rotatives sont difficiles à démonter et, en raison de la pénétration inévitable d'eau salée, rouillent rapidement, perdant leur facilité de rotation. Le lubrifiant fourni aux roulements et aux rouleaux est éliminé en un temps relativement court, même avec des joints,

Surtout par temps orageux, ces fairleas nécessitent une attention constante et un entretien régulier.

Mécanismes d'amarrage.

Les mécanismes suivants sont utilisés dans le dispositif d'amarrage : flèches (Fig. 77), destinées uniquement à l'amarrage, flèches d'ancrage-amarrage (voir Fig. 66), comportant à la fois un tambour d'amarrage et un pignon pour la chaîne d'ancre, des treuils d'amarrage (Fig. . 78), treuils et guindeaux d'amarrage (voir Fig. 65).

Les mécanismes d'amarrage les plus avancés sont les treuils d'amarrage automatiques (voir Fig. 78). Tous les mécanismes d'amarrage peuvent avoir différents entraînements : à vapeur, électriques ou hydrauliques. Les entraînements électriques sont les plus répandus, car ils sont les plus pratiques à utiliser et nécessitent un minimum de temps pour être mis en service.

Pour garantir que les entraînements du cabestan n'occupent pas d'espace utile sur le pont où le cabestan lui-même est installé, ils sont placés dans l'espace situé sous le pont (voir Fig. 66). Parfois, l'entraînement est situé directement dans le tambour du cabestan ; un tel cabestan est appelé sans balle. Le tambour du cabestan peut être lisse ou avoir des saillies situées verticalement - velps (voir Fig. 77), qui empêchent le câble de glisser. Cependant, les welps endommagent facilement les câbles.

Les treuils d'amarrage ont généralement un mécanisme d'entraînement 1 et un arbre allongé 2 (Fig. 79) sur lequel sont montées des tourelles 3. Les treuils d'amarrage sont installés à l'arrière du navire, où la partie médiane du pont est occupée par le rouf, tandis que le treuil permet de travailler avec des amarres des deux côtés. Bien que les treuils d'amarrage prennent plus de place que les cabestans, ils présentent l'avantage de disposer d'un seul entraînement servi par deux tambours espacés sur de longues distances. Par conséquent, des treuils d'amarrage sont souvent installés sur les pétroliers dans la partie centrale du navire, ce qui permet d'effectuer des opérations d'amarrage des deux côtés du navire sur n'importe quelle largeur, généralement grande. De plus, dans ce cas, les treuils peuvent également servir aux flèches de chargement du pétrolier.

Les treuils d'amarrage d'ancre sont utilisés dans les cas où le navire est équipé d'une ancre arrière située dans le chaumard d'ancre. La conception du treuil permet un fonctionnement séparé de la tourelle d'amarrage et du pignon de chaîne.

Des treuils d'amarrage automatiques (voir Fig. 78) sont installés sur les grands navires pour faciliter les opérations d'amarrage laborieuses et difficiles avec des câbles épais, ainsi que pour maintenir automatiquement la tension du câble lorsque sa longueur change en raison de changements dans le tirant d'eau du navire pendant les opérations de chargement. Ils peuvent avoir des entraînements à vapeur (voir Fig. 78) et électriques (Fig. 80) ; Il existe également des treuils à entraînement hydraulique.

De nombreux treuils ont un seul tambour. L'inconvénient de tels treuils est que les flexibles supérieurs du câble, subissant une tension importante, atteignent en mode automatique

Travaillant jusqu'à 30 tonnes, ils coupent les couches inférieures, qui s'aplatissent et perdent leur forme et leur résistance. C. sont soumis aux plus grands dommages. dans ce cas, des câbles en acier. Pour éviter ce phénomène, le tambour du treuil est divisé en deux parties par une bride (voir Fig. 80). Sur une moitié du tambour, l'alimentation principale du câble est enroulée et, après avoir amené le câble à terre, lorsqu'il a encore un jeu égal à la longueur de 4 à 5 tuyaux sur le tambour, elle est transférée à travers une fente dans la bride pour une autre partie du tambour. Ensuite, le jeu est sélectionné, le fonctionnement du treuil est transféré au mode automatique spécifié ; dans ce cas, la partie du câble subissant la tension maximale travaille directement sur le tambour, c'est-à-dire dans les meilleures conditions, sur une rangée, sans toucher le reste du câble.

La présence de treuils d'amarrage automatiques sur le navire simplifie grandement l'amarrage, facilitant le travail des marins et réduisant le temps. Le travail avec les treuils s'effectue dans l'ordre suivant : avant de commencer les travaux, tournez le mécanisme du treuil réglé en mode de commande manuelle au ralenti. Ensuite, le tambour d'amarrage est connecté au mécanisme d'entraînement et le câble est tiré jusqu'à l'écubier, à travers lequel il doit être amené à terre. Une fois que l'extrémité coulée a été fournie et fixée au poteau d'amarrage, elle est tirée du treuil au fur et à mesure qu'elle est tirée par les amarres à terre. Les amarres attachées au rivage sont récupérées et le navire est tiré jusqu'au quai. En fin d'amarrage, le treuil passe du mode manuel au mode automatique.

En fonction de la situation et des conditions d'amarrage (force du vent, courant, etc.), le degré de tension de travail du câble est réglé sur le treuil, généralement entre 2 et 10 tonnes, ce qui signifie que si pendant le processus de déchargement du navire son tirant d'eau a diminué, puis lorsque la tension du câble dépasse la valeur désignée, disons 5 tonnes, le treuil libère automatiquement une certaine quantité de câble et s'arrête au moment où la tension diminue à 5 tonnes. sera répété. Au fur et à mesure que le tirant d'eau augmente, c'est-à-dire lors du chargement du navire, le treuil ramassera le câble dès que la tension deviendra inférieure à celle désignée. La longueur de la ligne d'amarrage, que le treuil retire automatiquement, est limitée et se situe généralement entre 8 et 12 m, de sorte qu'en cas de force extérieure soudaine sur le navire, par exemple un grain, lorsque la charge sur le navire dépasse la valeur de tension désignée (dans notre exemple, 5 d), le treuil n'a pas retiré une quantité illimitée de câble, ce qui pourrait mettre le navire dans une position d'urgence.

Avec cette conception, après avoir retiré la quantité définie de câble, la machine serre le frein, créant une force dépassant la résistance à la rupture du câble. Dans le même temps, un signal sonore ou lumineux est allumé sur le treuil, indiquant un fonctionnement d'urgence du treuil.

Les conceptions de certains types de treuils permettent de regrouper la commande de plusieurs treuils en un seul endroit, la rendant ainsi déportée en mode manuel.

Les treuils d'amarrage automatiques sont installés de manière à ce que le fil du câble provenant du tambour puisse passer à travers les chaumards des deux côtés. Dans la plupart des cas, le navire est équipé de trois treuils sur le gaillard d'avant et sur la poupe.

Pour assurer un amarrage sécuritaire au poste d'amarrage, les amarres sont amenées du navire jusqu'au rivage de manière à empêcher le navire de se déplacer dans toutes les directions, ce qui peut être provoqué par des forces extérieures : courant, vent, y compris un grain soudain, etc.

Les principaux câbles d'amarrage sont alimentés depuis les extrémités avant et arrière du navire dans des directions strictement définies, selon lesquelles les câbles tirent leur nom. Les câbles 1 (Fig. 81), alimentés depuis la proue et la poupe pour empêcher le navire d'avancer ou de reculer le long de la jetée, sont appelés câbles longitudinaux 2, qui effectuent le même travail que les câbles longitudinaux, mais travaillant dans le sens opposé , sont appelés ressorts, et les câbles 3, qui ne permettent pas au navire de sortir du poste d'amarrage dans le sens transversal, sont appelés serrage.

Chaque navire doit fournir au moins trois amarres à la proue et à la poupe. Pour les grands navires

le nombre d'amarres doit être doublé dans certains cas (voir Fig. 81).

Lors de l'amarrage, les câbles sont acheminés dans un certain ordre, en fonction de la situation particulière - conditions météorologiques, présence de navires au poste d'amarrage devant et derrière le lieu destiné à l'amarrage, nombre de remorqueurs d'assistance, courant, etc. En règle générale, le navire s'approche du quai par l'avant en se déplaçant à une vitesse très faible, dans l'espoir d'éteindre l'inertie en s'approchant directement du quai. Dans certains cas, par exemple en cas de fort vent arrière, l'amarrage peut se faire avec l'ancre larguée du côté au vent, ce qui dans ce cas empêche la proue du navire de se déplacer rapidement vers le poste d'amarrage. Les navires de tonnage moyen dans la plupart des cas, et ceux de gros tonnage, en règle générale, sont amarrés à l'aide de remorqueurs dont le nombre dépend de la taille du navire et des circonstances d'amarrage.

Lorsque le navire s'approche du quai, les amarres sont alimentées à l'aide de lignes de lancement ou, comme on les appelle aussi, de poids légers. L'extrémité de lancement (Fig. 82) est une ligne végétale, généralement constituée d'un câble en sisal, de 25 à 35 m de long, avec de petits feux aux extrémités. Un petit sac en toile rempli de sable et tressé de shki-musgar en forme de petite défense est attaché à l'un des feux de l'extrémité de lancement. Si l'extrémité de lancement est constituée d'un câble neuf, elle doit être trempée dans de l'eau salée, tendue deux fois et suspendue au milieu avec une corde emmêlante, de manière à ce que la ligne, en s'étirant, sèche. ne se formera pas sur la ligne et sera pratique à utiliser.

L'extrémité de lancement est préparée pour le travail comme suit : le feu à l'extrémité libre est placé sur la main gauche, la ligne est enroulée avec des fentes égales en une petite bobine, qui est divisée en deux parties à peu près égales, dont l'une avec un poids est dans la main droite. Avec un fort balancement, l'extrémité est jetée à terre, d'abord avec la main droite, puis avec la gauche. La fin est tenue par le feu mis sur la main. Parfois, avant de servir, l'extrémité de lancement est mouillée par-dessus bord, car à l'extrémité humide, comme elle est plus rigide, les tuyaux reposent plus uniformément et l'extrémité elle-même et le poids deviennent un peu plus lourds.

L'alimentation de la ligne de lancement nécessite certaines compétences, dont l'acquisition relève de la responsabilité du marin d'un navire de mer, puisque l'approvisionnement en temps opportun de la ligne d'amarrage dépend de cette opération, qui est d'une grande importance pour la réussite de la manœuvre d'amarrage. Le bateau.

L'extrémité de lancement est attachée au feu de la corde d'amarrage de telle manière qu'au bord des amarres elle puisse être immédiatement posée sur le poteau de rivage, sans pincer l'extrémité de lancement et sans perdre de temps à la détacher. Par conséquent, si un nœud est utilisé qui recouvre rigidement la ligne d'amarrage (Fig. 83, /), il doit alors être noué non pas derrière le feu, mais derrière lui.

branche latérale. Vous pouvez utiliser un nœud de gazebo (Fig. 83.2), qui libère également facilement l'arrière du foyer. Dans tous les cas, il ne faut pas utiliser de nœuds qui, une fois serrés, gênent considérablement la libération de l'extrémité de lancement de l'amarre.

Les amarres des canons côtiers doivent être posées de la manière indiquée sur la Fig. 84, car la ligne d'amarrage supérieure dans ce cas ne serre pas la ligne d'amarrage inférieure et chaque ligne d'amarrage peut être retirée du canon séparément. Pour protéger la coque du navire des dommages lorsqu'elle entre en contact avec la couchette, des défenses (Fig. 85) de forme ronde ou oblongue sont placées au point de contact. La défense est constituée d'un sac en toile rempli de liège émietté ou d'un autre matériau élastique et indéformable et tressé avec un brin de corde de chanvre résineux. La défense est équipée d'un feu avec un dé à coudre sur lequel est fixée une extrémité en sisal de longueur suffisante et de 50 mm d'épaisseur.

Riz. 83. Fixation de l'extrémité de lancement à la ligne d'amarrage

Lors de l'amarrage, il est déconseillé d'utiliser des défenses souples, car elles se détruisent assez rapidement. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser des tiges de bois rondes et rigides d'un diamètre de 200 à 300 mm et d'une longueur allant jusqu'à 2 m. Un trou est percé dans la partie supérieure de l'aile à travers lequel passe l'extrémité, qui sert à suspendre il. Pour ça

Pour rendre le pare-chocs plus élastique, il peut être tressé sur toute sa longueur avec un vieux câble végétal.

Pour l'amarrage sur tonneau ou derrière les yeux côtiers, on utilise des supports d'amarrage 1 (Fig. 86) dont la taille permet de les placer derrière les câbles végétaux. Le feu d'amarrage 3 doit être enroulé derrière l'œil 2 de la manière indiquée sur la Fig. 86. Il n'est pas recommandé de fixer le feu avec un support directement sur l'œil, car si le câble est fortement tendu, la goupille de serrage peut se plier et il ne sera plus possible de desserrer le support. Pendant l'amarrage, une fois que le câble est bourré d'un cabestan et doit être transféré à la borne, des bouchons portables sont utilisés pour maintenir temporairement le câble. Pour les câbles en acier, les bouchons sont utilisés sous la forme d'une chaîne de gréement à maillons courts d'environ 3 m de long. À une extrémité du bouchon, des supports sont insérés dans le maillon d'extrémité élargi, à l'aide desquels le bouchon est fixé à l'œil. à la base de la borne, ou s'il n'y a pas d'œil, par un nœud coulant derrière la borne. À l’autre extrémité du bouchon, une ligne végétale de 1 à 2 m de long est cultivée, ce qui facilite l’utilisation du bouchon.

Pour les câbles végétaux et synthétiques, le bouchon est réalisé dans le même matériau que le câble, mais d'un diamètre plus petit. L'utilisation d'arrêts de chaîne pour câbles végétaux et synthétiques est inacceptable, car la chaîne déforme fortement le câble et le désactive. Le bouchon est placé sur les amarres à l'aide d'un boîtier spécial (Fig. 87).

Le bouchon est maintenu par l'extrémité mobile avec la force de la main. Cependant, dans des conditions d'amarrage difficiles, lorsque la ligne d'amarrage est sous forte tension et qu'il n'y a aucune certitude que le bouchon n'éclatera pas, son extrémité mobile est fixée à la ligne d'amarrage à l'aide d'un adhérence au talon.

Lorsque l'amarre est amenée jusqu'au bouchon, il ne faut pas libérer brusquement le câble d'amarrage de la tête, afin de ne pas secouer le bouchon. Les amarres doivent d'abord être soigneusement larguées sans retirer les tuyaux du tambour, et seulement après s'être assuré que le bouchon maintient solidement l'amarre, cette dernière doit être rapidement transférée à la borne.

Lorsque des remorqueurs sont utilisés pour l'amarrage, les câbles d'amarrage sont généralement utilisés comme cordes de remorquage. Lors du fonctionnement du remorqueur, selon sa position par rapport au navire, le câble de remorquage se brise brusquement dans l'écubier et est soumis à de forts frottements dus à la poussée variable du remorqueur. Pour le câble synthétique, ces conditions d'exploitation sont les plus défavorables et le câble peut éclater, mettant ainsi le navire dans une position critique. Dans le même temps, le câble de remorquage en acier, en raison de sa faible élasticité, résiste mal aux secousses du remorqueur, ce qui peut également conduire à sa rupture. Par conséquent, un remorqueur combiné est le plus fiable en fonctionnement. Il est constitué d'un double morceau de câble synthétique et d'un câble en acier, qui est inséré aux deux extrémités de cette boucle. La longueur de l'extrémité destinée à être fournie au remorqueur est de 10 à 15 m et la longueur de l'extrémité utilisée pour la fixation aux bornes sur le pont du navire est de 50 à 75 m. Cette corde de remorquage est la plus durable, car, d'une part , l'extrémité en acier n'est pas coupée avec une manille enroulée à l'arrière du remorqueur, deuxièmement, la partie médiane du câble synthétique absorbe bien les secousses du remorqueur et, troisièmement, le câble en acier est le plus adapté aux conditions de travail difficiles dans l'écubier et sur la borne.

Dans la pratique maritime, les opérations d'amarrage sont considérées comme les opérations les plus critiques et les plus fréquemment répétées. Un certain risque qui existe lors de leur exécution est dû à

LE DISPOSITIF D'AMARRAGE COMPREND :

| - amarres - liaisons flexibles à l'aide desquelles le navire est retenu au quai | |

| structures; | |

| - bornes - bornes en acier ou en fonte utilisées pour sécuriser les amarres ; | |

| - des bandes de balles, des rouleaux et des chaumards, qui assurent l'alimentation des amarres dans la direction requise | |

| direction et protégez-le des dommages ; | |

| - des arrêts de câble destinés à maintenir temporairement la corde d'amarrage ; | |

| - des vues pour ranger les amarres ; | |

| - des défenses qui protègent la coque des dommages lors de l'amarrage ; | |

| - les mécanismes d'amarrage. |

Plusieurs types d’opérations d’amarrage sont utilisés :

AMARRAGE DU NAVIRE CÔTÉ AU QUART (LAHOM) -

AMARrage de la poupe du navire au poste d'amarrage

AMARRAGE À UN NAVIRE AU MOUILLAGE OU À LA DÉRIVE,

Une opération d'amarrage courante consiste à placer le navire sur un baril. toi.

| En règle générale, les barils ont une chaîne-bride d'ancre massive qui le relie à l'ancre morte. |

| L'œil sur le dessus du canon est conçu pour sécuriser la ligne d'amarrage. Souvent à partir d'une ancre massive |

| chaîne située au sol, une bride de câble légère remonte, soutenue par un flotteur. AVEC |

| Le navire sélectionne le flotteur et la bride, lève la chaîne d'ancre et la relie à la chaîne du navire. |

| Le nombre de barils auxquels un navire est arrimé dépend des restrictions qui lui sont imposées. |

| mouvement. Un navire debout sur un baril (ancre) peut prendre n'importe quelle place dans le cercle, rayon |

| qui est proche de la longueur totale du navire, de la ligne d'amarrage et de la bride. Puisque dans une zone d'eau exiguë |

| de tels mouvements sont inacceptables ; ils sont limités en plaçant le navire sur plusieurs |

| baril |

CORDES D'AMARRAGE

Ils sont utilisés comme amarres

Le nombre et la taille des câbles sont déterminés

Câbles en acier appliquer

Amarres en

Les amarres les plus pratiques sont

Utiliser les qualités positives

Pour une détection rapide des défauts, les amarres doivent être au moins

L'inspection doit également être effectuée après

Il y a une boucle à une extrémité de la corde d'amarrage - feu qui est porté sur

L'autre extrémité du câble est sécurisée

BOULES

Les amarres sur les bornes sont sécurisées

CLUSES

Pour passer les amarres du navire au rivage, elles sont réalisées dans le pavois

Riz. 6. Fourrage de l'écubier commun Fig. 7. Écubier universel

En plus des bandes de balles, elles servent à changer la direction du câble

Riz. 8. Bandes de balles

VUES ET BANQUETS

Pour stocker les amarres, utilisez :

Riz. 11. Banquet

Dispositif d'amarrage conçu pour attacher un navire à un poste d'amarrage, amarrer des barils et des poutres ou sur le côté d'un autre navire.

Le dispositif comprend : des amarres, des bornes, des chaumards, des bandes de balles, des rouleaux, des vues, des mécanismes d'amarrage,

ainsi que des dispositifs auxiliaires - bouchons, lignes de lancement, défenses, manilles d'amarrage.

, (lignes d'amarrage) peuvent être en acier, végétales et synthétiques. Le nombre d'amarres sur le navire, leur longueur et leur épaisseur sont déterminés par le Règlement du Registre.

Les cordes d'amarrage principales sont alimentées depuis les extrémités avant et arrière du navire dans certaines directions, à l'exclusion. à la fois le mouvement du navire le long de la jetée et son départ.

Selon la direction dans laquelle elles sont appliquées, les amarres tirent leur nom (Fig. 39). Les câbles 1 et 2, fournis depuis la proue et la poupe, empêchent le navire de se déplacer le long de la jetée et sont appelés respectivement proue et poupe longitudinales.

Les câbles 3 et 4 sont appelés ressorts (respectivement proue et poupe). Le ressort travaille dans la direction opposée à son extrémité longitudinale et, lorsqu'il est associé à un autre ressort, il effectue le même travail que les ressorts longitudinaux.

Enfin, les câbles 5 et 6, acheminés dans une direction perpendiculaire à la jetée, sont appelés respectivement pinces de proue et de poupe. Ils empêchent le navire de quitter le poste à quai en cas de vent fort.

(Fig. 40) sont des bornes verticales creuses coulées ou soudées installées sur le pont et utilisées pour la fixation des câbles d'amarrage. Sur les navires de transport, des bornes jumelées avec deux bornes en acier ou en fonte sur une base commune sont généralement installées.

Les bornes ont généralement des bossages qui maintiennent les palans à câble inférieurs et des capuchons qui empêchent les tuyaux supérieurs de sauter de la borne. Des bornes avec plots sans bossages et des bornes avec croix sont également installées. Ces derniers sont pratiques pour attacher des câbles d'amarrage dirigés par le haut en biais par rapport au pont.

Des bornes sont installées symétriquement à la proue et à la poupe du navire des deux côtés. Les bornes situées dans la partie médiane des navires de gros tonnage sont principalement utilisées pour amarrer les petites embarcations sur le côté du navire. Les bornes sont solidement fixées sur des fondations en forme de caisson, fermées de tous côtés, soudées au tablier.

riz. 39 Cordes d'amarrage

Parfois, les navires de transport sont équipés de bornes à borne unique - des bornes, qui sont utilisées lors du remorquage. Les bitens sont des socles massifs dont les bases sont fixées au pont supérieur ou traversées par celui-ci et fixées à l'un des ponts inférieurs. Pour mieux maintenir le câble sur les embouts il y a des écarteurs.

Les bornes spéciales avec bornes tournantes sur roulements sont d'une grande commodité pour les opérations d'amarrage.équipé d'un dispositif de verrouillage. La ligne d'amarrage fixée au quai est placée en huit avec deux ou trois cordages sur les bornes de borne, puis sur la tête de guindeau. Lors du retrait du câble, les bornes tournent et permettent au câble de passer librement. Au bon moment, retirez le câble de la tourelle et placez des tuyaux supplémentaires sur les bornes. En même temps, le dispositif de verrouillage empêche les armoires de tourner.

riz. 40 bornes

a - simple apparié ; b - hammams avec marées ; c - associé à une croix ;

g - avec tables tournantes ; d - biteng

riz. 41 Cluses

autour; b - ovale, c - ovale avec cornes ; g - Panaméen ;

d - universel, e - rotatif universel

Les chaumards (Fig. 41) sont des dispositifs à travers lesquels passent les amarres pendant les opérations d'amarrage. Ce sont des pièces moulées en acier ou en fonte avec des trous ronds ou ovales bordant les mêmes trous dans le pavois du navire.

La surface de travail des chaumards présente des courbes douces, éliminant les courbures prononcées des câbles d'amarrage. Les chaumards sont installés dans les pavois avec des boulons ou des rivets.

Pour assurer l'amarrage des petites embarcations sur le côté du navire, les fairleaes peuvent être équipées de cornes de marée. Dans le même but, à proximité immédiate des chaumards, des taquets sont soudés au pavois ou à ses poteaux.

Aux endroits où des garde-corps sont réalisés à la place d'un pavois, des chaumards spéciaux sont utilisés, fixés au pont au bord du côté. Pour alimenter les amarres, on peut utiliser des chaumards de remorquage, solidement fixés à la visière avant et à la poupe du navire, destinés principalement à enrouler le câble de remorquage.

Les bandes de balles ont le même objectif que les chaumards d’amarrage. Ils sont généralement installés aux endroits où se trouve un garde-corps et sont fixés au pont au bord du côté extérieur.

(Fig. 42) sont de conception simple, à mordant, avec un ou plusieurs rouleaux. Pour guider les amarres fournies aux postes d'amarrage élevés, aux navires à grande vitesse, etc., des bandes de balles fermées sont utilisées.

Les plus utilisées sont les bandes de balles à rouleaux, dont la rotation lors de la récupération du câble réduit considérablement la friction et la force sur le mécanisme d'amarrage. Pour assurer le sens souhaité du câble depuis la bande de balle jusqu'à la tourelle du guindeau, des rouleaux de guidage sont installés sur le plateau.

riz. 42 bandes de balles

a - simple, b - avec morsure, c - avec un rouleau ; g - avec deux rouleaux ;

d - avec trois rouleaux, e - fermé avec deux rouleaux

Les vues sont conçues pour stocker les amarres. Ils disposent de dispositifs de verrouillage. Des vues sont installées dans les parties avant et arrière du navire, pas trop loin des bornes.

Les butées servent à maintenir les amarres lors de leur transfert du tambour du mécanisme d'amarrage aux bornes. Les bouchons peuvent être en chaîne, végétaux ou synthétiques.

Le stoppeur de chaîne est un morceau de chaîne de gréement d'un diamètre de 10 mm, d'une longueur de 2 à 4 m, avec un long maillon à fixer avec un support à la crosse du pont à une extrémité et un câble végétal d'au moins 1,5 m de long à L'autre. Les bouchons pour câbles végétaux et synthétiques sont fabriqués dans le même matériau que le câble, mais deux fois moins épais.

Lancer se termine servir de conducteur pour fournir les amarres au rivage lorsque le navire s'approche de la jetée. L'extrémité de lancement est une ligne végétale ou une corde en nylon tressé d'un diamètre de 25 mm et d'une longueur de 30 à 40 m avec de petits feux incrustés aux extrémités. L'un d'eux est utilisé pour attacher la légèreté - un petit sac en toile bien rempli de sable et tressé de skimushgar, l'autre - pour faciliter l'utilisation de l'extrémité de lancement.

L'extrémité de lancement, fabriquée à partir d'une nouvelle corde végétale, est pré-étirée afin qu'aucun piquet ne se forme dessus. Pour ce faire, un câble imbibé d'eau salée est tiré entre deux poteaux verticaux et une charge est suspendue à son milieu.

Les défenses sont conçues pour protéger la coque du navire contre les dommages lorsqu'il est amarré, garé sur un quai ou à côté d'un autre navire. Ils sont mous et durs.

Les défenses souples sont des sacs en toile étroitement remplis d'un matériau élastique et indéformable (par exemple, des copeaux de liège) et tressés avec des brins de corde végétale.

La défense est équipée d'un pare-feu avec une cosse pour y attacher un câble d'installation, dont la longueur doit garantir que la défense est fixée par-dessus bord aux couchettes basses et au plus petit tirant d'eau.

Les défenses rigides sont des blocs de bois (bûches) mesurant jusqu'à 2 m de long, suspendus à des câbles sur le côté du navire. Pour donner de l'élasticité au pare-battage, celui-ci est tressé sur toute sa longueur avec une vieille corde végétale. Lorsque le navire est amarré au poste d'amarrage, des défenses rigides sont suspendues horizontalement de manière à ce que la défense repose sur au moins deux cadres adjacents.

Manilles d'amarrage sont utilisés pour attacher la corde d'amarrage à l'œil de rivage ou à l'œil du barillet d'amarrage. Pour éviter la déformation de la manille ou de son axe lorsque le câble d'amarrage est soumis à une forte tension, il est recommandé de placer la manille non pas directement derrière l'œil et l'œil du câble, mais comme indiqué sur la Fig. 43.